В 1879 г. Василий Осипович Ключевский начал читать лекции в Московском университете, где заменил на кафедре русской истории скончавшегося Сергея Соловьева.

Вот как описывает первую лекцию в Московском университете Василия Осиповича Ключевского один из слушателей, Анатолий Алексеевич Танков:

Был назначен день первой лекции Ключевского. Для нее была отведена одна из самых больших аудиторий так называемого нового здания университета - "словесная вверху"... В среде студентов установилось то мнение, что надо выслушать первую лекцию приглашенного к нам доцента, а потом уже выразить свой взгляд на него. Если лекция окажется удовлетворяющей нашим ожиданиям, то отнестись к ней с одобрением, если же нет, то освистать дебютанта и протестовать против его приглашения.

Ни разу за все время моего пребывания в университете не было перед вступительной лекцией такого напряженного ожидания, такого прилива лихорадочного волнения. Ректор университета едва нашел себе место, а некоторые из профессоров стояли - такое множество слушателей собралось в аудитории.

Наконец торопливой походкой, слегка прихрамывая, вошел В. О. Ключевский, худой, согбенный, невзрачный, с потупленными взорами - прямая противоположность патриарху русской исторической науки С. М. Соловьеву, который всходил на кафедру, окидывая аудиторию орлиным взором, лицо которого сияло лучами вдохновения. Только что Ключевский сел в кресло, как прежде всего со стороны профессоров раздались рукоплескания, к которым присоединились и многие из студентов и посторонних лиц. Они не отличались оживленностью и громозвучностью, но, казалось, должны были ободрить Василия Осиповича. Я не спускал с него глаз, и что же увидел? Ключевский взял в руки стакан, наполнил его до краев водою из стоявшего на кафедре графина и сделал добрый глоток воды. Аплодисменты усилились, внимание к лектору возросло до последней степени напряжения. А Ключевский опять взялся за стакан и допил из него воду до дна. Я прямо-таки остолбенел при виде этого, но как раз в данное мгновение В. О. дал знак, что он станет говорить, и когда моментально все стихло, начал свою вдохновенную лекцию.

- Милостивые государи! - сказал он. - С величайшею радостью, вступив в эту аудиторию, услышал я ваши рукоплескания, который всецело отношу к светлой и незабвенной памяти нашего великого и славного учителя С. М. Соловьева, здесь своим гениальным словом заставлявшего кипеть наш ум и трепетать наше сердце при изучении жгучего для всех нас предмета - родной истории. С каким непередаваемым чувством благодарности я и все мои товарищи с этих скамей провожали единодушными аплодисментами того исполина русской исторической науки, дух которого витает в нашей среде... К нему, к Сергею Михайловичу, пусть прежде всего несутся стремления нашей души...

В это мгновение аудитория огласилась громовыми раскатами аплодисментов и восторженными кликами, в которых ясно слышалось, что Ключевский побеждает свою аудиторию и по первому, так сказать, абцугу завоевывает ее симпатии.

Продолжая свою речь, В. О. искусно предложил вниманию своих слушателей самые интересные, самые задушевные воспоминания о Соловьеве, затем рельефно выразил ту мысль, что он будет верным хранителем его исторических заветов, что в полном и непоколебимом единении с нами он будет продолжать дело Соловьева. Мастерски была составлена и сказана нам речь В. О. Так как лекция должна была продолжаться полтора часа, то Ключевский, окончив свое "слово" в честь Соловьева, начал лекцию о преемниках Петра Великого, так как в предшествующем году С. М. закончил свой курс лекциями именно о Петре. Слушая лекцию, все студенты, настроенные против Ключевского, убедились в том, какую могучую профессорскую силу заключает в себе этот доцент Духовной академии, и что он может выдержать сравнение с лучшими нашими наставниками. Победа В. О. была полной и непререкаемой. Овации в честь этой победы продолжительны и бурны.

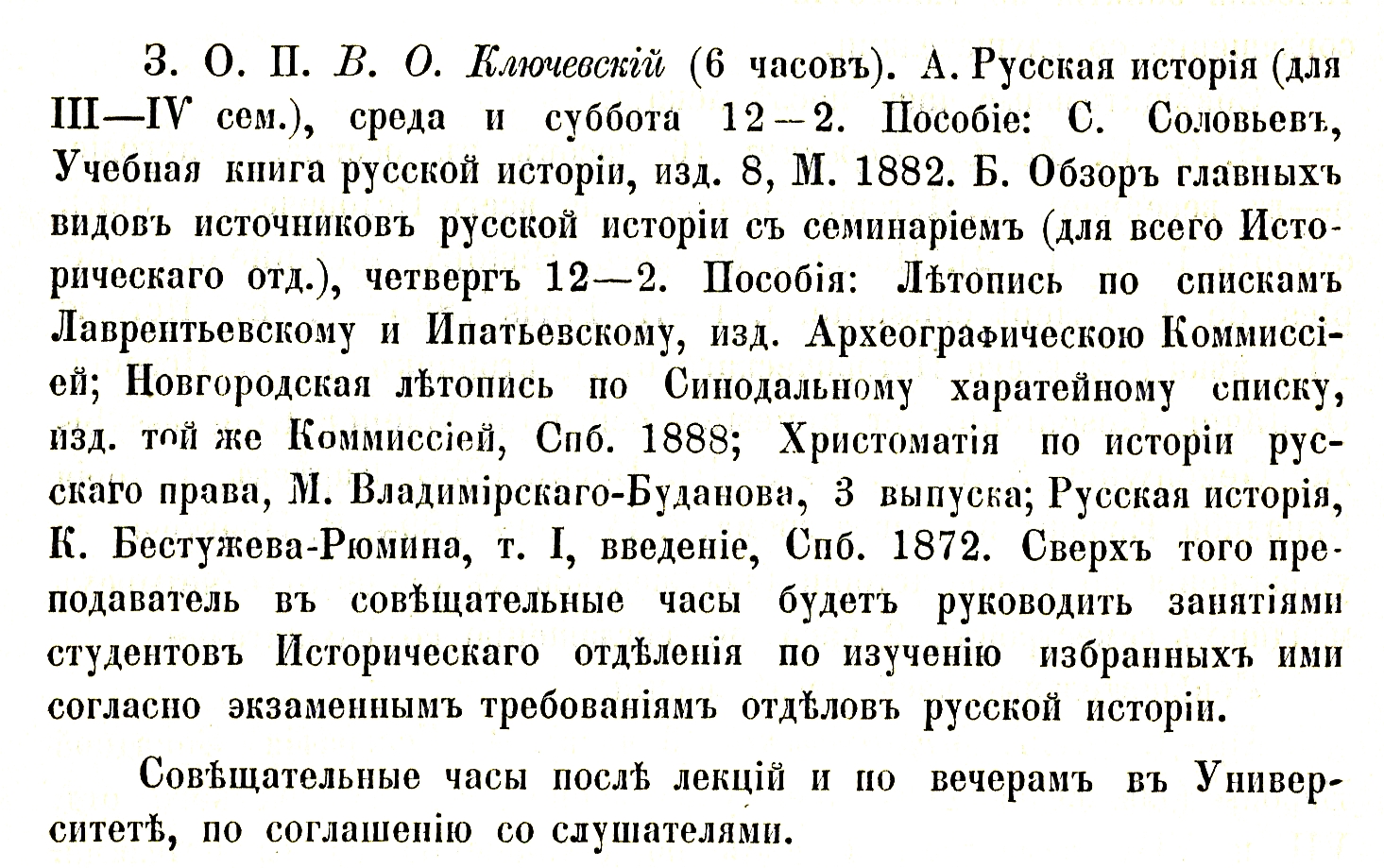

В своей преподавательской деятельности Ключевский опирался на все достижения современной ему науки и, главным образом, на труды С. М. Соловьева. В процессе преподавания он имел возможность отсылать учеников к соловьевской Учебной книге, которая была насыщена добротным, проверенным фактическим материалом событийной истории. Это позволяло самому Ключевскому сосредотачиваться, развивать и углублять не изученные еще стороны исторического процесса.

Ключевского привлекала не внешняя, политическая история России, которая к тому же была уже достаточно разработана, а внутренние, социально-экономические процессы, жизнь различных слоев общества и взаимоотношения сословий. Он отказался от общепринятой периодизации истории России по великим княжениям и царствованиям. Ученый строил периодизацию русской истории в зависимости от географической среды и от сочетаний экономических, социальных и политический сил.

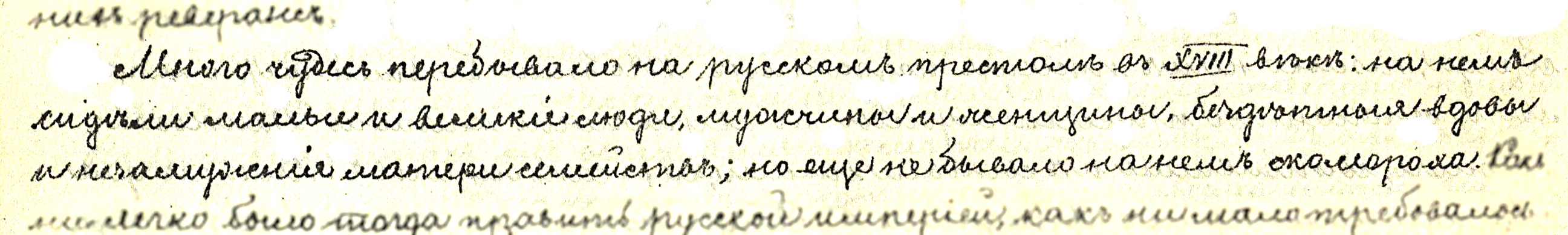

В течении всей жизни Василий Осипович Ключевский непрерывно совершенствовал свой курс русской истории, и те формулировки, какие мы можем встретить в опубликованных изданиях порой сильно отличаются от литографированных, в том числе в силу цензурных ограничений. Широко известна характеристика императора Петра III, данная историком в прочитанных лекциях. Конечно, невозможно было ожидать публикации такого в "Курсе русской истории":

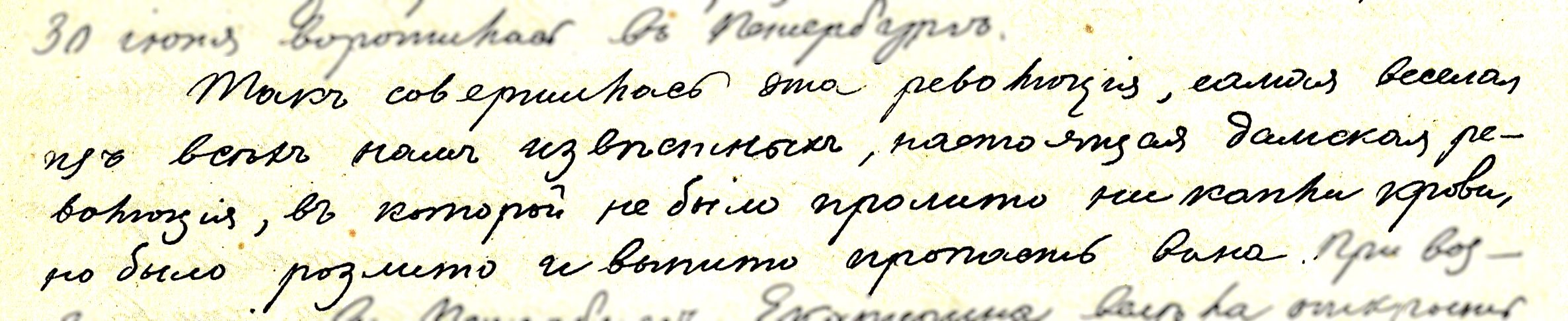

Афористичность формулировок В.О. Ключевского отмечается всеми слушателями. Эти афоризмы были предметом внимательных забот историка. Создавал он их не только для лекций, рождались они в профессорской, в разговорах с коллегами, во время вечеринок, в перерывах между лекциями, при случайных встречах. Часто они разлетались по Москве, а потом и дальше. И, естественно, сразу же запоминались студентами. К примеру, вот как характеризует он переворот, приведший к восшествию на престол Екатерины II:

Но если велико наслаждение читать и перечитывать этот курс, то ни с чем несравнимо наслаждение имевшего счастье слушать его непосредственно из уст самого лектора. Для историка-москвича самые светлые и радостные воспоминания студенческих лет связаны с именем Ключевского, с его "историческими" лекциями...

Чтения Ключевского - это был праздник, это было высшее умственное и эстетическое наслаждение. Так и вспоминается большая словесная еще не перестроенного нового здания... все горят нетерпением, ждут Ключевского. Вот все стихло, показался Ключевский и медленно взошел на кафедру... И сразу, с первых же слов охватывает какое-то чарованье, восторг и преклонение перед дивным чародеем-лектором, так умело воскрешающим седую старину, так ярко рисующим причудливые образы минувшего... Аудитория вся во власти лектора, вся живет с ним, она по его слову содрогается, горюет или весело смеется. Все современное как-то исчезает, мы все в прошлом; оно не умерло, нет, оно живо - и мы в нем, оно в нас. Прозвонил резкий, отрывочный звонок, лекция окончена, дивная сказка рассказана... Но нет, до следующей недели, до следующего раза. И как был радостен этот день...

Бороздин И. Н. Памяти В. О. Ключевского // Современный мир.- 1911. - № 5. - С. 312.

К середине 1880-х годов, когда Ключевский приступал к чтению специальных курсов, общий курс русской истории был им в основном уже создан. Первоначально В. О. Ключевский задумывал создать дополнительно к общему курсу особый курс, состоящий из трех частей, о чем он писал в апреле 1884 года тогдашнему декану историко-филологического факультета Н. А. Попову: "На следующий год для исторического отделения я предполагаю курс о методе, терминологии и основных источниках русской истории (по 2 часа в неделю)".

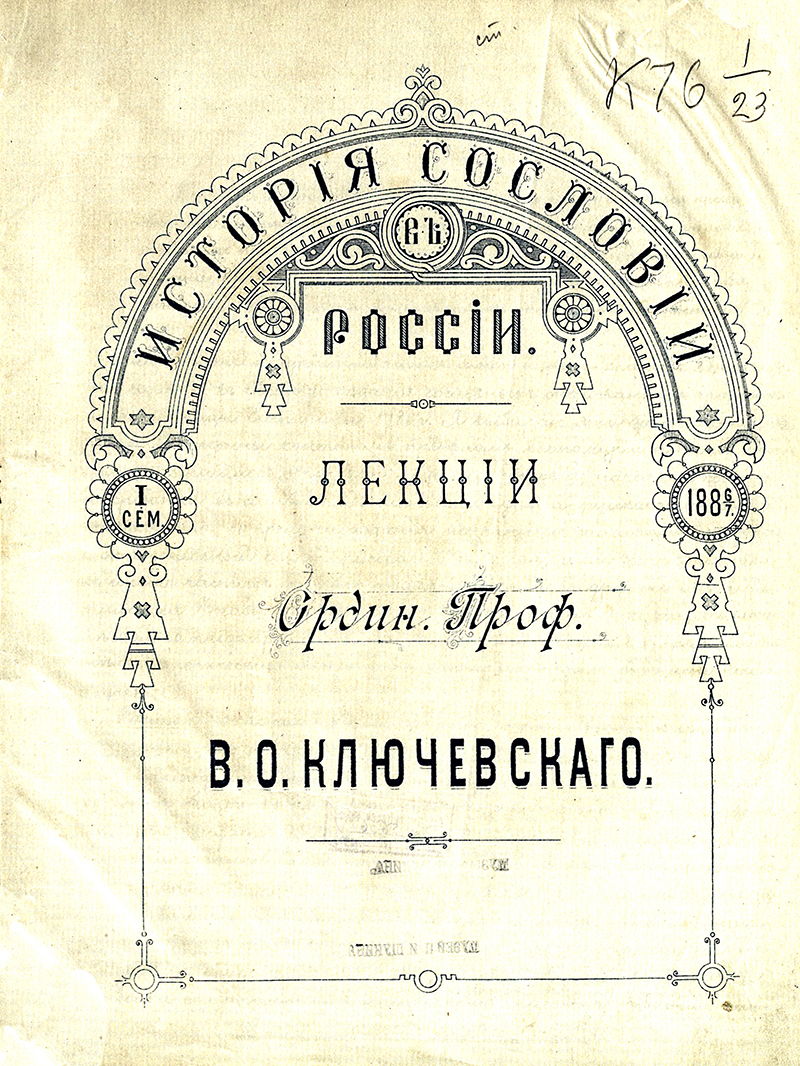

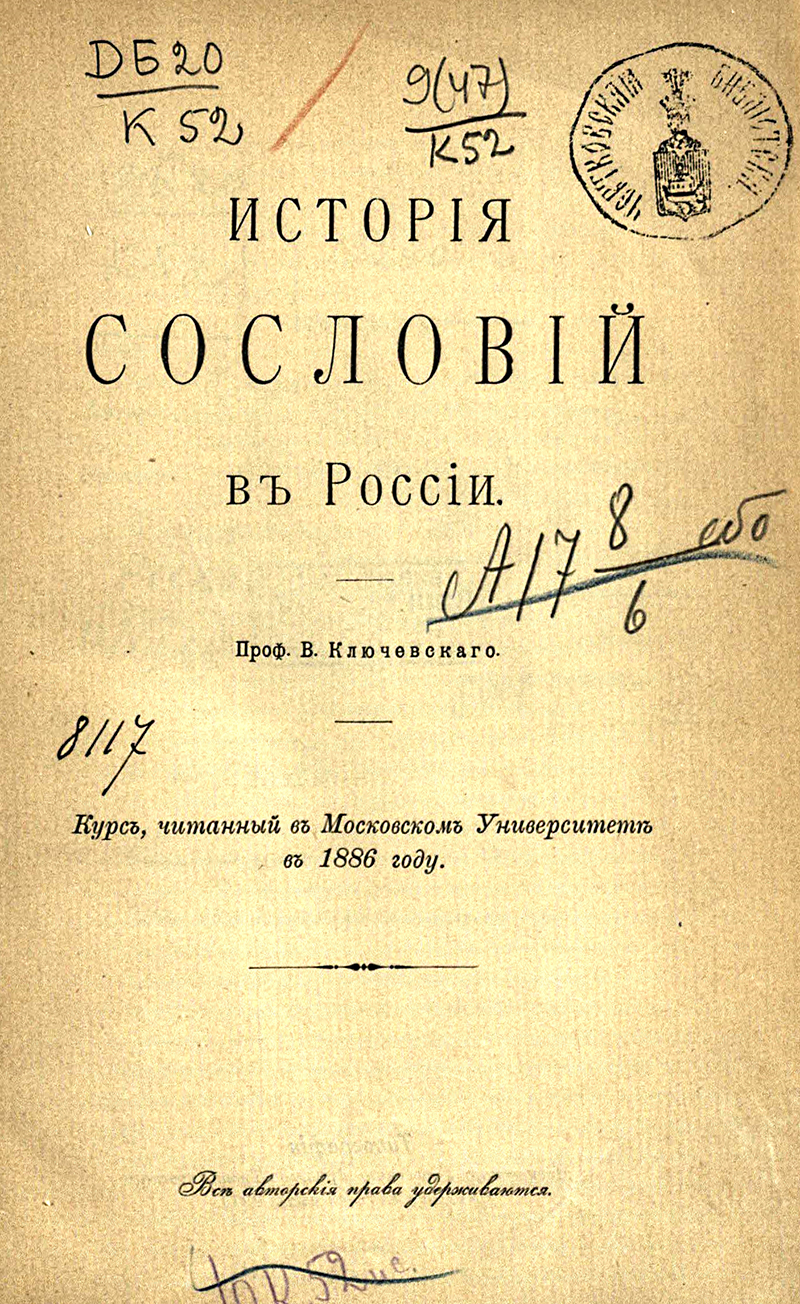

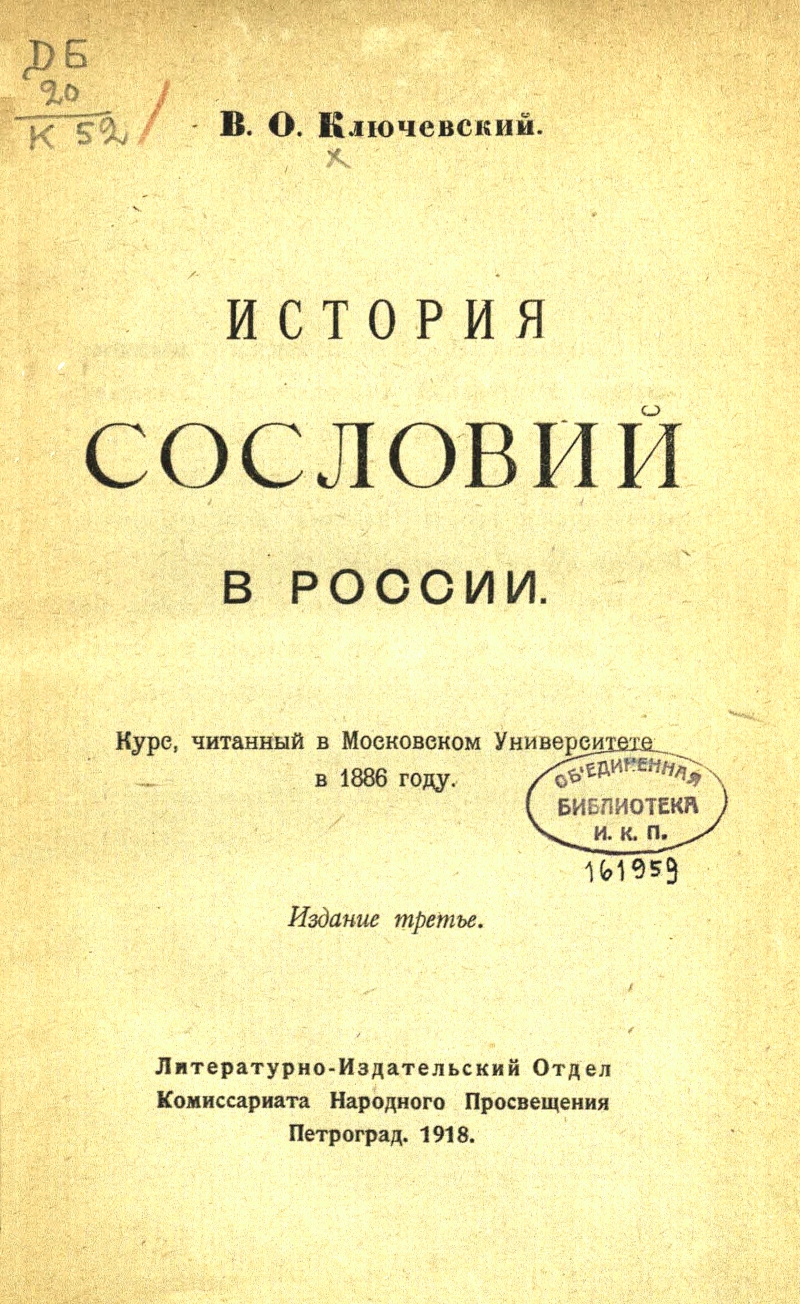

С начала учебного 1884/5 года Ключевский начал реализацию замысла. Он предполагал тогда за один учебный год провести занятия со студентами по всем трем намеченным частям. С течением времени из этой задумки выросли три самостоятельных курса, а вскоре к ним прибавились еще два - «История сословий в России» и лекции по русской историографии.

В практике высшего образования Российской империи того времени специальные курсы были еще сравнительно новой и редкой формой преподавания. Единой программы обучения не было, и каждый профессор по своему усмотрению избирал их проблематику. Часто такие курсы вырастали из вводных лекций к общим курсам, которые традиционно содержали обзор источников и литературы. Такие курсы читали, например, С. М. Соловьев, Н. А. Иванов, И. В. Лашнюков, Н. И. Костомаров, К. Н. Бестужев-Рюмин. Рассматривая их в совокупности можно выделить два типа специальных курсов — конкретно-исторические и пропедевтические.

В. О. Ключевский опирался на опыт предшественников и развивал его. Комплекс специальных лекций Ключевского сочетал теоретический, конкретно-исторический, источниковедческий и историографический аспекты изучения. В конченом итоге все эти курсы были направлены на выработку профессионализма будущих историков: профессор вводил студентов как бы в недра самой исторической науки, делился с ними своим исследовательским опытом и эрудицией.

Специальные курсы Ключевского выстроены в логическом порядке. Открывал цикл теоретический курс «Методология русской истории». Три последующих курса по существу посвящались источниковедческим вопросам, хотя каждый имел свою специфику. Завершался цикл историей отечественной исторической науки, то есть лекциями по русской историографии. Специальные курсы читались студентам III и IV курсов, которые уже имели определенную подготовку.

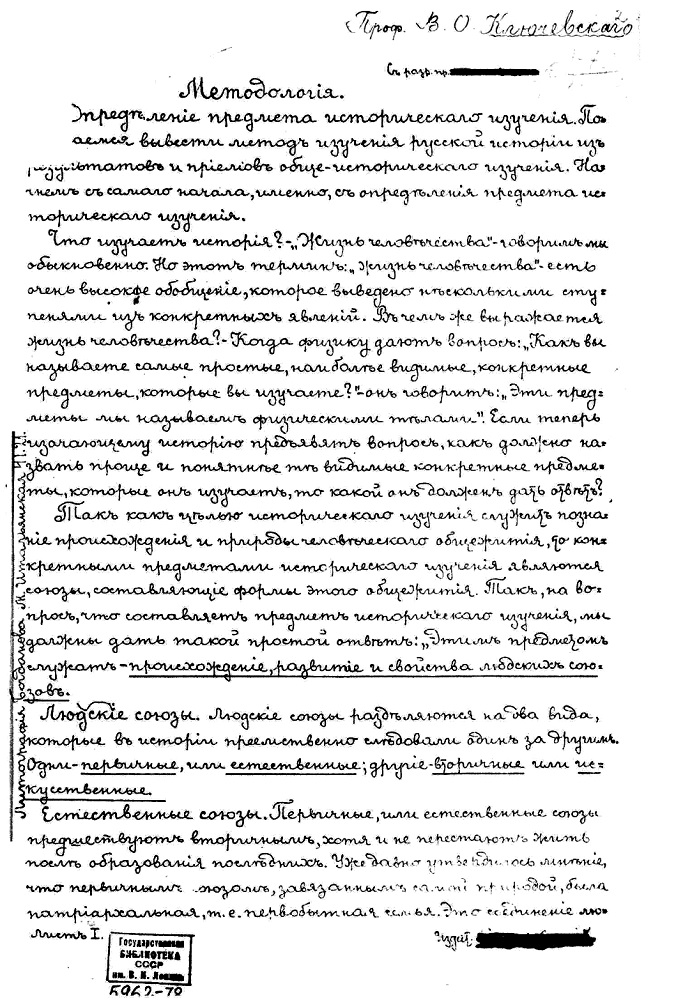

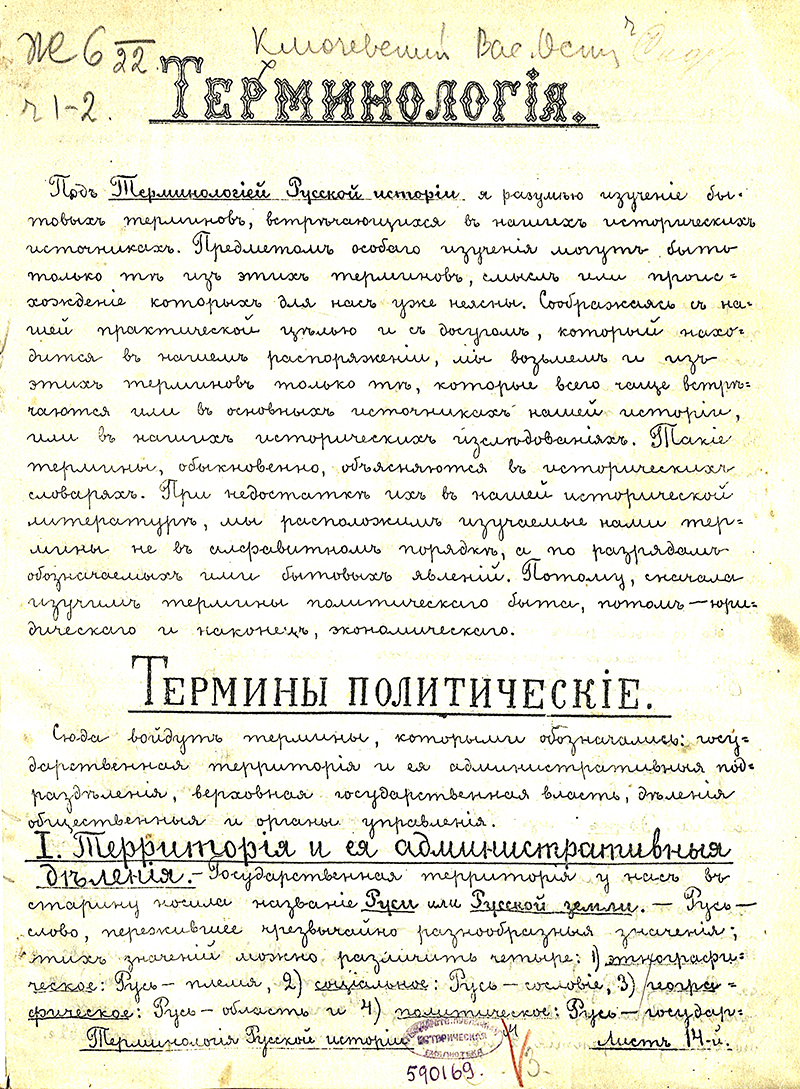

При жизни Ключевского ни один специальный курс не был издан типографски, но три из них были литографированы: это лекции по методологии, терминологии и истории сословий. Экземпляры всех трех литографий, имеются в фонде ГПИБ.

Работа по подготовке текста лекций к литографическому изданию была четко организована. В аудитории за профессором одновременно записывало несколько человек. На основании первоначальных записей текст лекций сводился в один. Сводную запись редактировал и дорабатывал сам Ключевский. Исправленный автором текст передавался переписчику.

Впоследствии ученик В. О. Ключевского А.И. Юшков трижды опубликовал курс «История сословий в России». Остальные курсы постепенно забывались. Вновь они были "открыты" тогда, когда архив ученого стал доступен для изучения. В издании сочинений историка в 8 т. (М., 1956-1959). были опубликованы три специальных курса: "Источники русской истории", "Терминология русской истории" и лекции по историографии. В "Сочинениях в 9 т." (М., 1987-1990) были опубликованы в полном составе и именно в той последовательности, как они были прочитаны в стенах Московского университета в 1880-1890-е годы.