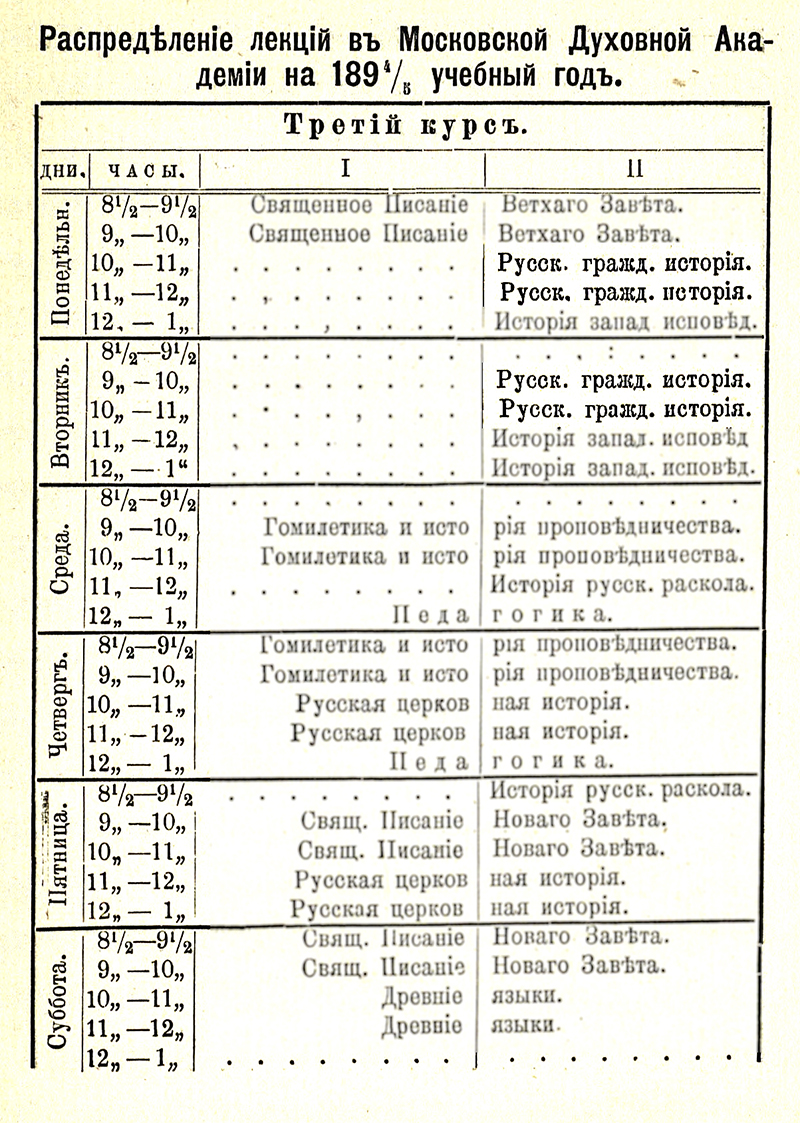

70-е годы XIX в. – это было время расцвета научной жизни в Московской духовной академии (далее – МДА). В Академии, согласно Уставу 1869 г., было создано три отделения: богословское, церковно-историческое и церковно-практическое. Кроме того, предполагалось открыть в МДА одиннадцать новых кафедр. Необходимость в столь существенном пополнении преподавательского состава заставило Совет Академии пригласить к преподаванию целый ряд молодых ученых. Среди них был и Василий Осипович Ключевский.

Как следует из «Журнала собраний Совета МДА» за 1871 – 1872 гг., кандидатуру В.О. Ключевского предложил экстраординарный профессор канонического права Александр Федорович Лавров. «В том же собрании экстраординарный профессор Александр Лавров предложил в кандидаты для замещения праздной кафедры по Русской гражданской истории в Академии кандидата Московского Университета, выдержавшего успешное испытание на степень магистра, Василия Ключевского».

С первых лет преподавания в Московской Академии Василий Осипович выступил в качестве историка Церкви, хотя сам он был преподавателем гражданской истории. Как пишет Н.А. Заозерский, главной особенностью преподавания в Академии, является то, что Василий Осипович выступал, прежде всего, «историком Церкви и даже богословом, хотя он занимал кафедру русской гражданской истории».

В Академии посещение лекций для студенчества было формой скорее культурного отдыха, чем регулярной академической работы, тем более что в Академии установилось своего рода «обычное право», по которому посещение лекций было делом свободным. Да и оно не всегда представлялось неизбежным: установленных программ научных курсов, обязательных для сдачи на экзаменах, не было, или почти не было, и в качестве материала на экзамене назначались отделы научного знания по указанию профессора. Зато посещаемость лекций становилось своего рода апробацией их научной ценности. «Тут судьями оказались сами студенты и чаще всего этот «суд» был безошибочным и точным в своих определениях. А если принять во внимание, что студенческая аудитория состояла из публики достаточно зрелой и требовательной, то можно понять, что эту аудиторию удовлетворить легким научным материалом было трудно, да и выступать перед ней с таким материалом было делом рискованным для научной репутации». И Василий Осипович Ключевский этот «студенческий экзамен» выдержал с успехом.

Когда он читал перед аудиторией, у каждого из его слушателей оставалось впечатление, как будто он ведет беседу с ним непосредственно по его адресу, как бы личную беседу со знакомым, и притом говорит о предмете, как о давно уже знакомом слушателю,- о предмете, о котором как будто давно уже сговорились и который имеет общий интерес и полное единомыслие.

Громогласов И. М. [Воспоминания о В. О. Ключевском] // Русское слово. - 1911. - 14 мая.

Надо отметить, что своих студентов он сразу же стал приучать работать над первоисточниками, потому что только так можно, считал он, воспитать настоящего ученого. Однако с другой стороны, Василий Осипович, не требовал многого от студенческих сочинений (так называемых семестровых, не кандидатских). Так, дав нам, пишет Н.А. Колосов, тему о причинах Брестской унии и, порекомендовав нам в качестве пособия только девятый том «Истории русской церкви» митрополита Макария, он прибавил: «Я вам советовал бы и даже просил бы: кроме того, что мною указано, не читать».

Колосов Н. А. Профессор В. О. Ключевский (Краткий некролог и личные воспоминания) // Душеполезное чтение. - 1911. - Июль-август. С. 304-316.